海岸のプラスチックごみの実態

海岸のプラスチックごみの実態

砂浜でキラキラ光るモノ

早朝の海岸。砂浜には朝日に照らされてキラキラと白く光るモノが散在しています。このほとんどはプラスチック系のごみ(以下プラごみ)。回収しても回収しても、一雨降れば、またこのキラキラな状態に。

財団が1年間に回収する海岸ごみの量は約2,000トン。財団が行った調査では、その内の約33%約660トンは人工ごみで、人工ごみの約60%約400トンはプラごみと推計され、海岸ごみにプラごみが占める割合は増加の傾向にあります。

増え続けるプラごみ。海岸での実態について紹介します。

約6割はプラごみ

上の図は、藤沢市境川の河口部で、10メートル四方の海岸にある人工ごみを全て集めたもの。カンとビンは合わせて全体の約30%に過ぎず、全体の約60%を占めるのがプラごみでした。

その内容は、食品トレー、植木鉢、洗剤の容器、お菓子などの包装、荷造り用のバンドなど、多種にわたりますが、半分以上がペットボトルです。有料化や廃止など関心が高まっているレジ袋やストローはごく少量でした。

これらはすべて、川を通じて陸域から流れ出たものです。海ごみの減量を考えるとき、陸域からプラごみの流出をいかに抑えていくかが、キーとなることがわかります。

約6割はプラごみ

| 調査年度 | 平成4~6年度 | 平成28~30年度 | ||

| ごみの種類 | 重量(㎏) | 割合(%) | 重量(㎏) | 割合(%) |

| プラスチック | 78.8 | 40.9 | 130.0 | 57.1 |

| 金属 | 60.6 | 31.4 | 38.3 | 16.8 |

| ガラス | 30.2 | 15.7 | 24.5 | 10.8 |

| 紙 | 16.2 | 8.4 | 16.0 | 7.0 |

| 繊維 | 4.1 | 2.1 | 16.6 | 7.0 |

| 厨芥類 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 |

| 合計 | 192.7 | 100.0 | 227.7 | 100.0 |

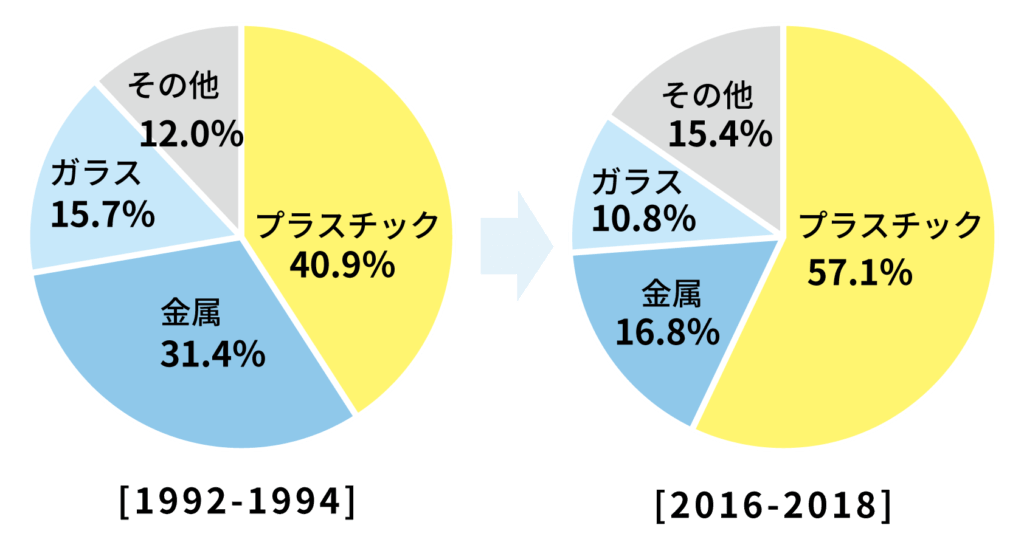

上の表は、財団が回収する海岸ごみのうち、木くずや海藻等の自然系のごみを除外して、人工ごみだけの組成を25年前と直近で比較したものです。

これを見ると、金属系のごみが31.4%から16.8%、ガラス系のごみが15.7%から10.8%へと減少している一方で、プラごみは40.9%から57.1%へと約1.4倍に増えています。

最近の海洋プラスチックごみへの関心の高まりは、海岸ごみがプラスチック中心へと移り変ってきていることも関係していると考えられます。

マイクロ化するプラスチック

一見とてもキレイな海岸ですが、幅5mの範囲をフルイを使って、細かなごみまで拾い集めた結果が下の写真。

小さなプラスチック片を簡単に採取することができました。この5mm以下のモノがいわゆるマイクロプラスチック。海岸のプラスチックは波や日光の作用によって、どんどん小さくなっていっていき、やがて拾えなくなります。

小さなプラスチック片を簡単に採取することができました。この5mm以下のモノがいわゆるマイクロプラスチック。海岸のプラスチックは波や日光の作用によって、どんどん小さくなっていっていき、やがて拾えなくなります。

今回、幅5mで約200個採取できました。これを単純に神奈川県の150kmの海岸で換算すると、約600万個になります。そして、一番の問題は、この600万個のカケラは、小さくなっても存在がなくならないことです。

外洋へ 海洋生物への影響

海岸で回収できなかったプラごみの一部は外洋へと流れ出てしまいます。2050年には魚よりプラごみの量が多くなるという予測も示されており、生態系を含めた海洋環境の悪化が懸念されています。2018年8月には鎌倉市由比ヶ浜にシロナガスクジラの赤ちゃんが漂着し、その胃の中からプラスチック片が発見されたことは大きな話題になりました。

プラごみゼロ宣言

シロナガスクジラの胃の中からプラスチック片が発見されたことを受け、9月に神奈川県、10月に鎌倉市が「プラごみゼロ宣言」を発表しました。11月にはその両者が連携して、鎌倉市生涯学習センターホールで「『かながわプラごみゼロ宣言』in鎌倉」を開催しました。

そこで美化財団職員も登壇し、「神奈川の海岸のごみの実態」と題し、海岸ごみの現状や陸域から川を通じてごみが流れていくメカニズムについて講演しました。

まとめ 回収する仕組みと出さない取組み

増え続けるプラごみに対して、必要なのは出口と入口の両方の対策です。出口は海岸での回収。ここで拾えるうちに拾わないと、プラごみはマイクロ化したり、外洋へ流れ出したりし、海岸や海洋の環境を悪化させます。それを食い止めるためには、美化財団のような継続的に海岸のごみを回収する仕組みの強化が必要です。そして、ごみの通り道である川においても、継続的に回収できる仕組み作りが求められます。

そして、入口はプラごみを出さないこと。ごみのポイ捨てや不法投棄を防ぐための啓発はもちろん重要ですが、それだけでなく、使い捨てプラスチックの排出抑制、効率的なリサイクルシステムを通じた循環利用の徹底や生分解性プラスチックへの切り替えなど、実効性のある戦略的な取組みを進めることが求められます。

マイクロプラスチックの現状

動画の舞台は東京湾。白く見えるのはすべて細かなプラスチック。いわゆるマイクロプラスチックです。

マイクロプラスチックの中で非常に目立つのが下記のレジンペレット(樹脂ペレット)。

レジンペレットとは、大きめの砂によく似ているプラスチックの粒。プラスチック製品の原料でプラスチック成型工場や輸送過程でのこぼれが原因で海に流出しています。業界団体が漏出防止対策を呼びかけているものの、漂着ペレットの中には、新しいものが多数含まれていることから、漏出が継続していると考えられます。ペレットは、透明なものが経年劣化で黄ばんできます。海岸では、黄ばんだペレット以上に透明なペレットが大量にあり、漏出が止まっていないことを現しています。

レジンペレットとは、大きめの砂によく似ているプラスチックの粒。プラスチック製品の原料でプラスチック成型工場や輸送過程でのこぼれが原因で海に流出しています。業界団体が漏出防止対策を呼びかけているものの、漂着ペレットの中には、新しいものが多数含まれていることから、漏出が継続していると考えられます。ペレットは、透明なものが経年劣化で黄ばんできます。海岸では、黄ばんだペレット以上に透明なペレットが大量にあり、漏出が止まっていないことを現しています。

マイクロプラスチックの現状を把握することで重要な要素二つ

マイクロプラスチックは、海岸に平均的にあるわけではありません。また、いつでも量が変わらないわけでもないです。

マイクロプラスチックの漂着量に影響を与える重要な要素が二つ。「雨」と「風」です。

現在、各所で海ごみの調査が行われていますが、ごみに合わせるのではなく、年に数回と言う非常に少ない決まった調査日で行っているので、なかなか現状を把握できていません。

特にマイクロプラスチックは雨だけでなく、風の影響も強く受けるので、調査する場所とタイミングによっては、正反対の結果を出すことは非常に容易です。

まず、降雨直後に漂着するマイクロプラスチックは増えます。もう一つ、非常に大切なのは、風です。

マイクロプラスチックは街路樹の落ち葉と一緒

マイクロプラスチックは街路樹の落ち葉と一緒です。道路に平均的にあるわけではなく、風によって端に吹き寄せられていきます。

マイクロプラスチックは街路樹の落ち葉と一緒です。道路に平均的にあるわけではなく、風によって端に吹き寄せられていきます。

上の地図で示したように、マイクロプラスチックは風で風下の海岸に吹き寄せられていきます。海岸線の真ん中の海岸ではマイクロプラスチックはあまり見つけられない一方で、同じ海岸線の端のエリアでは、動画のとおり、海岸を覆うほどのマイクロプラスチックがあります。

海洋プラスチック問題は、遠い海外で起こっている出来事と思っている方もいるかもしれませんが、それは大いなる間違いで、日本もかなり酷い状態です。

こららのごみは、海外から流れてきたわけではありません。ほとんどは陸域から、つまりは私たちの社会が排出したごみです。

東京湾は、日本で一番人口が多い首都圏から流出したごみが流れ込む海域です。そのため、別格にごみが多いです。清掃の現場で感じることは、『東京湾はごみが濃い』ということ。

これは海の中に含まれているごみ(主に小さなプラスチック)が非常に多いということです。

そうすると、相模湾側では、雨が降って陸域にあるごみが海まで流出しないと、海岸にごみがあがってくることはあまりありませんが、東京湾側は、海中のごみの含有率が各段に高いため、雨が降らなくても、海が荒れたり、風が強く吹いただけで、海岸にごみがあがってきます。