財団のポイント

point

今から35年前の相模湾は、ちょうど今の日本や世界のように「海のごみ」が問題となっていました。そこで先人たちは、一過性の啓発的なイベントをして終わるのではなく、しっかりと海岸のごみという現実に対処していく仕組みを作りました。

その仕組みが「公益財団法人かながわ海岸美化財団」です。神奈川県の海岸は、市街地から川を通じて流れ出てくるごみが非常に多いだけでなく、さらにそこに日本で一番人が訪れる、いわば都市型の海岸の象徴です。清掃という観点からみると、非常に厳しい条件と言ってよいでしょう。こうした環境の中、財団はこれまで約17万2千トンものごみを回収し、約345万人の清掃ボランティアをサポートという圧倒的な実績をあげてきました。

それを可能にしたのが他に類を見ない『実』のある仕組み。この『実』しかない仕組みのポイントを下記の5つに分けて解説します。

1. 行政間の連携と一体的な清掃

2. 150キロの海岸のごみの状況を毎週更新、清掃へ反映

3. ボランティア清掃支援の仕組みが確立

4. 美化財団とボランティアの清掃が連動

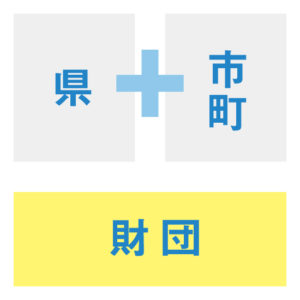

1. 行政間の連携と一体的な清掃

海岸線は行政の境で分断されることはなく、ずっと続いています。しかし、いざそこを清掃するとなると行政区域で区分されるため、こちらの市の海岸は清掃されていても、隣は清掃がされずにごみが残るケースが発生します。これはとても非効率であり、清掃費も余計にかかってしまいます。

財団がこの境をなくしました。

海岸清掃費は、神奈川県と沿岸の13市町が折半で負担し、実際の清掃は財団が一元的に実施。これにより、行政区域を越えた一体的な清掃が実現。他に類を見ない、海ごみ対策の先進的なモデルケースとなっています。

事業費負担の割合

| 事業 | 費用の負担 | ||||

| 県 | 市町 | 財団 | |||

| 海岸清掃事業 | 清掃 | 通常 | 50% | 50% | |

| 緊急 | 100% | ||||

| 海岸砂防林 河川河口部 |

100% | ||||

| 処理 | 100% | ||||

| 美化啓発事業 | 100% | ||||

| 美化団体支援事業 | |||||

| 調査研究事業 | |||||

財団は、表記載のとおり4つの事業を実施していますが、大別すると2つの性質の仕事に分けられます。

一つは県や市町が負担する海岸清掃事業と、もう一つは財団の自主財源で行う美化啓発以下の3事業です。

海岸清掃事業は、本来的に県と市町の自治体の仕事で、これを財団が受けて実施しているもので、言わば「一部事務組合的」な性質を持つ仕事と言え、従ってこの費用は、全額自治体が負担することになっています。

一方、美化啓発以下の3事業は、財団の自主事業で、基本財産の果実や企業・団体・個人から寄せられる会員会費、寄附金等を財源としており、言わば「本来の財団らしい」性質の仕事といえます。

海岸清掃事業における県と市町の負担関係

(1)通常清掃

県は、海岸の管理者として主に管理上の必要性から負担するのに対して、市町は、観光など地域振興や住民の海岸利用など、海岸をより清潔に保つ必要性から負担しています。県が海岸管理上の必要性から実施する清掃水準を超える清掃水準を地域が求めていることが、市町の負担につながっています。そして、財団設立以前に行っていた清掃事業の実績が県と市町で概ね等しい費用水準であったことなどから、負担割合は折半で合意されてます。

(2)緊急清掃

台風など大雨で大量にごみが漂着した場合の清掃費で、県が全額負担することになっています。大量のごみの漂着は、海岸管理上からも取り除く必要性が高いことや、河川等を通じて広域からもたらされるごみが大部分であるため、海岸の管理者であり、広域の自治体でもある県が負担しています。

(3)海岸砂防林、河川河口部の清掃

海岸砂防林や河川河口部は、その管理上の必要性から清掃するもので、県が全額負担しています。

(4)ごみの処理・処分

処理・処分は、ごみが発生した市町で行うものとされ、その際の手数料は原則無料とし、市町が負担しています。

海岸清掃事業の三つの特徴

(1)県と市町の協調の仕組みが同一

清掃事業の内容、事業費の負担、ごみの処理・処分等について、県と13市町が財団設立時にそろって合意しており、広域自治体で海岸等の管理者である県と地域振興や住民利用等の面から係わりをもつ13市町との関係が同一のフレームとなっています。

(2)各海岸の特性に応じた清掃の頻度と費用の負担

市町毎の清掃費用の負担額は、人口割合や海岸線の延長・面積などで決まるわけではなく、各海岸の特性を踏まえつつ、地域ごとに清掃水準を選択して決めることができる仕組みとなっています。

●各海岸の清掃水準は、概ね次のような要素を勘案して決められています。

・ごみの量及び種類(人工ごみ、自然ごみ、海藻など)

・海岸の形状(砂浜、礫浜、岩礁、岸壁など)

・利用の内容と頻度(観光、海水浴、散策、マリンスポーツなど)

・住宅街区の近接度 など

●具体的に最もお金をかけている海岸とかけていない海岸の比較をしてみると、面積当たりの清掃単価で58倍の差があり、海岸特性によって非常にメリハリをつけた清掃を実施していることがわかります。

| 最もお金をかけている海岸(A) | 最もお金をかけていない海岸(B) | 倍率(A/B) | |

| 海岸面積当たりの清掃単価 (円/ha/年) ※1ha=100m×100m |

2,160,000 | 37,000 | 58.4 |

| 海岸特性 | 来遊客が多い 砂浜が多い 海水浴場 住宅地近接 |

来遊客が少ない 礫浜、岩礁 |

(3)清掃は財団が一元的に実施

清掃事業計画は、県や13市町が一同に会する連絡協議会が設けられており、ここでの協議で策定され、事業計画と予算を踏まえて実際の清掃を財団が一元的に行っています。このため、ビーチクリーナーなどの大型機械の活用をはじめ、行政界を跨ぐ海岸の一体清掃、海岸パトロールによる機動的な清掃、調査研究事業の成果の反映など、効果的な執行が可能になっています。

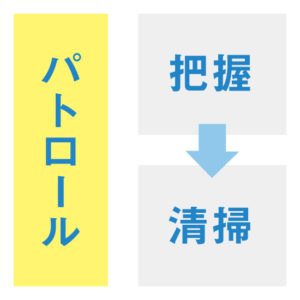

2. 150キロの海岸のごみの状況を毎週更新、清掃へ反映

毎週150キロの海岸を財団職員がパトロールし、どこの海岸にどんなごみがどのくらいあるのかをチェックしています。どこにどんなごみがどのくらいあるのか、150キロの海岸のごみ情報がパトロールによって毎週更新され、その結果が翌週以降の清掃へ反映されます。ごみの現状把握だけで満足して終わることなく、きちんと清掃してごみを回収するゴールまでもっていっており、把握と清掃がセットとなった、ごみに対して即効性の高い対応を実現しています。

海岸ごみの状況把握

効率的、効果的な清掃を実施する上で、欠かさせないのがパトロール。150キロの海岸をエリアを分けて毎日パトロールし、ごみの状況を把握しています。海岸のごみは雨や風などの気象状況によって非常に変化するので、このくらいの頻度で見て回らないとごみをしっかりととらえることはできません。ごみは雨、風、波などで移動してしまうので、ごみの把握と回収はできる限り早くしないと、結局、ごみは海まで流れて、二度と回収できません。

効率的、効果的な清掃を実施する上で、欠かさせないのがパトロール。150キロの海岸をエリアを分けて毎日パトロールし、ごみの状況を把握しています。海岸のごみは雨や風などの気象状況によって非常に変化するので、このくらいの頻度で見て回らないとごみをしっかりととらえることはできません。ごみは雨、風、波などで移動してしまうので、ごみの把握と回収はできる限り早くしないと、結局、ごみは海まで流れて、二度と回収できません。

美化財団では、150kmの海岸を最低でも週1回、来遊客が多い海岸では週2回以上パトロールを行って、オンタイムで海岸ごみの情報を把握し、その結果を翌週以降の清掃計画に反映しています。

パトロールで得た海岸ごみ情報に、ボランティア清掃の予定、海岸の利用状況、天候、予算などの要素を勘案して、海岸ごとに清掃するかしないかを決めています。

ごみの把握(調査)と回収がセットになっています。ごみがあったで終わらせません。

また、パトロールで回収できる程度のごみは、その場で回収、もっと多い場合は、翌週の清掃へ反映され、ごみを逃さない仕組みになっています。

清掃へ反映

パトロールの結果は、翌週以降の清掃へ反映されます。ごみが無ければ清掃は実施しませんし、逆にごみが大量にある報告がされたならば、予算の範囲ながら集中的に清掃を入れます。毎週何曜日は、ルーティンでごみがあろうとなかろうとこの海岸を清掃するということはしていません。ごみが多いところにピンポイントにです。パトロールのおかげで弾力的でメリハリの利いた清掃が実現可能になります。

パトロールの結果は、翌週以降の清掃へ反映されます。ごみが無ければ清掃は実施しませんし、逆にごみが大量にある報告がされたならば、予算の範囲ながら集中的に清掃を入れます。毎週何曜日は、ルーティンでごみがあろうとなかろうとこの海岸を清掃するということはしていません。ごみが多いところにピンポイントにです。パトロールのおかげで弾力的でメリハリの利いた清掃が実現可能になります。

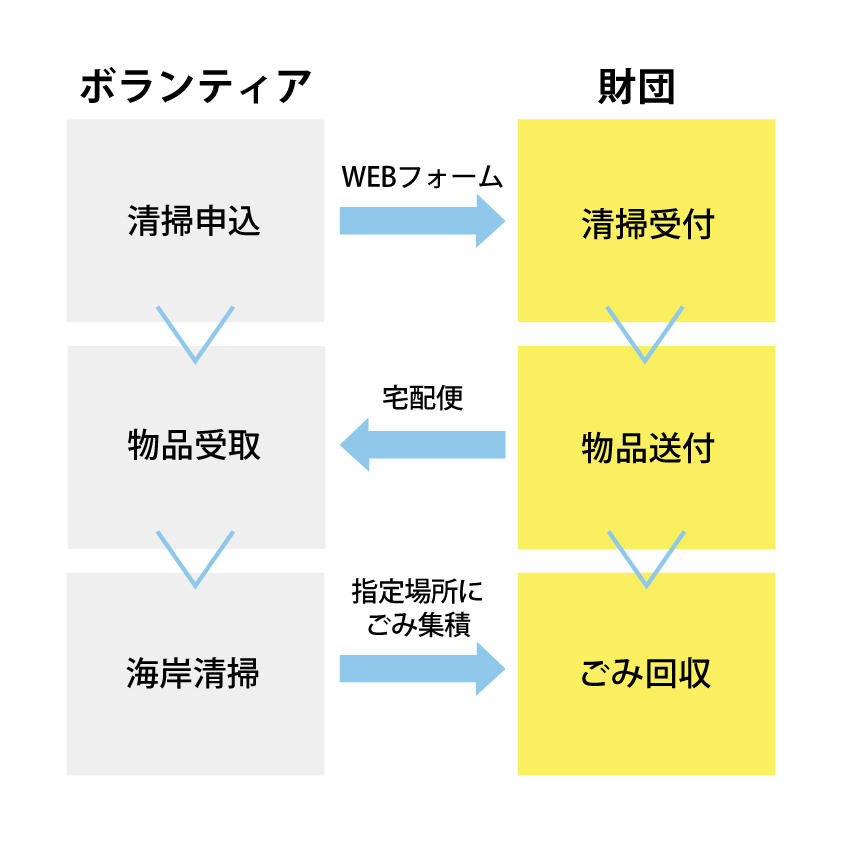

3. ボランティア清掃支援の仕組みが確立

美化財団はビーチクリーンボランティアに対してごみ袋の提供とごみの回収を無償で支援しています。

美化財団はビーチクリーンボランティアに対してごみ袋の提供とごみの回収を無償で支援しています。

ボランティアは美化財団に専用のWEBフォームで連絡すると、美化財団からごみ袋が送られてきます。

ボランティアはそのごみ袋を使ってビーチクリーンを実施し、指定の場所にごみを集積しておくと、後日、美化財団がそのごみを回収します。

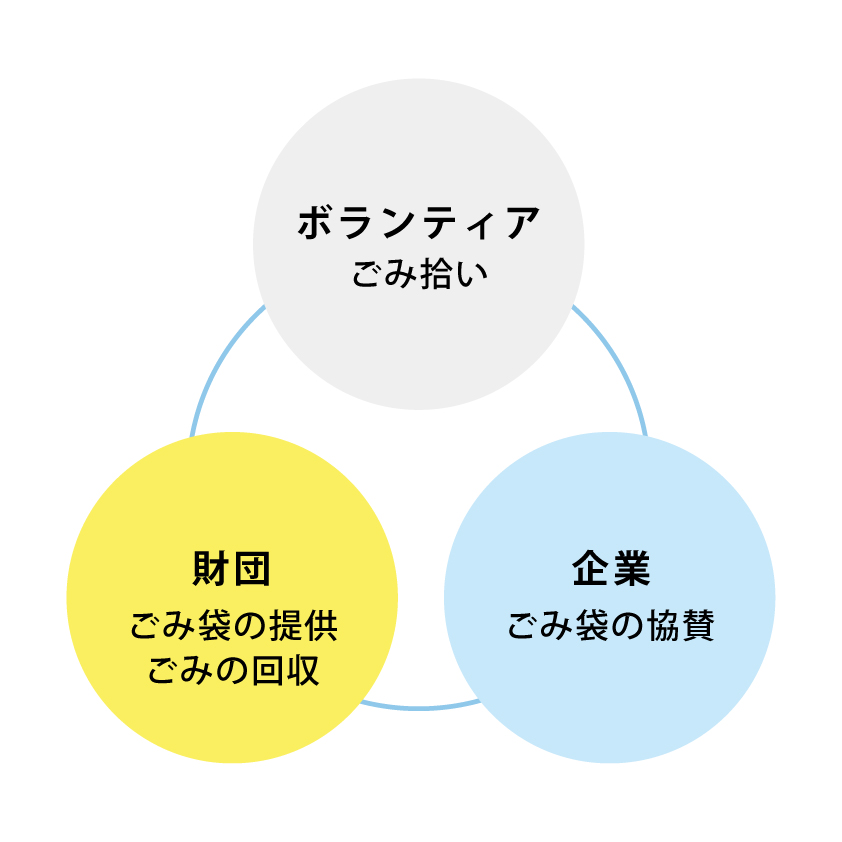

ボランティアが使用するごみ袋は全て企業からの協賛で賄われ、海岸美化に関して「ボランティア」「企業」「美化財団」の三位一体の仕組みが確立しています。

誰もが気軽にビーチクリーンできる無償支援の仕組みが確立しているおかげで、ビーチクリーンがイベントから日常事になり、毎日活動する個人ボランティアが増加し、海岸の美化度がアップしています。

4. 美化財団とボランティアの清掃が連動

美化財団という一つの団体が、清掃の拠点だけでなく、ボランティアの拠点としても機能していることで、重機などを使用する美化財団の清掃と、人の手で行うボランティアの清掃を連動させることができます。

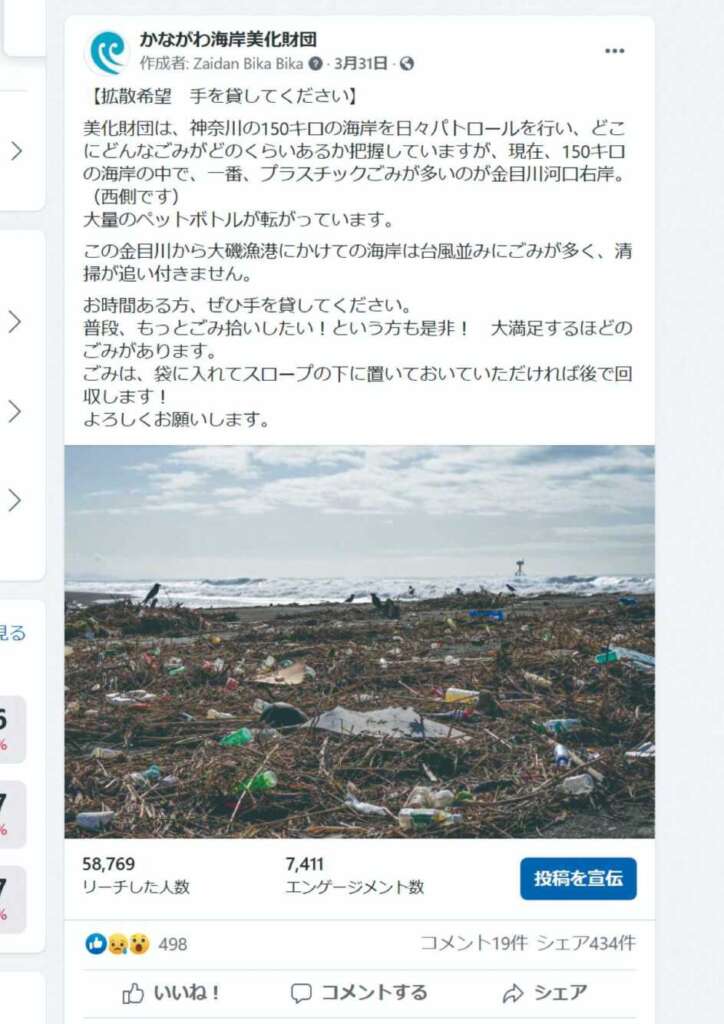

例えば、大雨で海岸に大量のごみが漂着した場合は、まず、150キロの海岸の緊急パトロールを実施して、全域の海岸ごみ情報を把握します。

そして、その日の夕方には、各海岸のごみ情報をSNSで発信します。その情報をもとにボランティア清掃が行われ、ごみの中から人工ごみだけを抜き取っていきます。

残りの木くずを美化財団が一気に重機で片づけます。この連携のおかげで、迅速的かつ効率的に海岸のごみを片づけることが可能になっています。

5. 専用重機ビーチクリーナーの活用

美化財団では、二つのタイプの専用重機ビーチクリーナーを活用して海岸を清掃しています。

レーキ式は、ホイールローダーのバケットを改造したもので、ごみをかき集める、砂をふるう、ごみをつかんで運ぶ作業が1台で行え、大量の木くずなどを効率的に回収できます。

タイン式は、「タイン」と呼ばれるステンレス製のピンを回転させて、砂の中からごみだけをかき出して、後ろのバケットに回収していく構造で、細かなごみを回収できます。

海岸やごみの状況によって二つのタイプのビーチクリーナーを使い分け、効率的な清掃が可能になっています。